El general no se hace laberinto

Por José Luis Aliaga Pereira.

El general Ñaupari es natural de un pueblito del Perú profundo. Una casa de tejas y adobe fue la que cobijó su niñez y algunos años de su adolescencia. Aunque ya no vive en su pueblo, Ñaupari, dice quererlo y lo visita en su efemérides principal.

Todos los mayos, la comisaría de aquel lejano distrito, se viste de gala, trasminando pintura fresca, y bandera nueva. Los guardias y el oficial reciben al general con uniforme número cuatro; desempolvan sus polacas y ahorcan con sus corbatas, cuellos de camisas blancas.

El general, esta vez, llegó, sorprendiendo a todos, con quince integrantes de la banda policial, que solo cobraron -eso dicen- los pasajes, la estadía y su chichita de jota de yapa.

La fiesta patronal del pueblo, a los compases de esa conocida banda, con cumbias, huaynos y marineras embriagaban a enzapatados y llanquetejos. El general Ñaupari a todos abrazaba, sin importarle sean pobres o ricos.

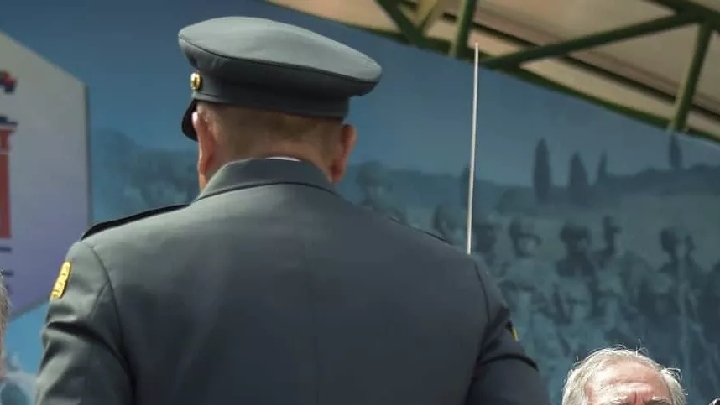

En el aniversario del colegio secundario, el general fue el invitado de honor. Cuando tomó la palabra, parecía estar frente a un batallón de aguerridos combatientes, a quienes instaba a ganar todas las batallas de la vida. Tocándose los hombros dijo que sus estrellas no eran de hojalata y que, al contrario, significaban muchos años de sacrificio y entrega, luchando por el bienestar del pueblo y, si llegase el momento —agregó emocionado— defendería hasta con su propia vida la bandera bicolor. Llamó a seguir su ejemplo e invitó a visitar sus oficinas en Lima, que estarán abiertas como su corazón para su pueblo, sin distinción alguna…

Una fuerte lluvia de aplausos se escuchó en el patio del colegio, y hubieron muchos adolescentes que empezaron a soñar con las doradas estrellas del general.

Ya en la procesión del santo, la banda de músicos, acompañó por todo su recorrido al santo patrón del pueblo. El general iba adelante; a veces haciendo bromas, otras saludando para uno y otro lado, a los que a su paso encontraba. Se lo notaba radiante, orgulloso, como se comportaría, después de ganar una batalla, un general victorioso.

En la corrida de toros, Ñaupari, ocupó el palco principal; en el que, muy alegre, brindó con botellas de wiski con las autoridades del pueblo. La banda de músicos, que tocaba en un palco contiguo, dejaba de hacerlo, para que, por los altoparlantes instalados en los cuatro costados del ruedo, el locutor ocasional mencione los nombres de los mayordomos del año entrante, los apelativos de los toros que morían esa tarde y, sobre todo, el nombre del general que obsequiaba un canastón de naranjas que eran repartidas lanzándolas por los aires desde la plaza de toros a las barreras, a los chaques y a los palcos.

Después de la fiesta brava, ya en la plaza mayor, frente a la iglesia, se armó una gran verbena para despedir al gran general. Allí se lo vio gozando como el más humilde y sencillo de los pueblerinos. Bailó en especial la marinera y el huayno que era lo más peruano y de lo que más disfrutaba, según sus propias palabras.

El mes de mayo pasó alborotado, vanidoso y raudo; después, el pueblo, como todos los años, quedó ¡chulldun!, en silencio, como el que reina en un velorio sin pan. Silencio amargo, triste; como si asistiera a a la resaca de tu propio funeral.

Cuando el general Ñaupari retornó a Lima, con su séquito de guardias, al ingresar a la comandancia, eran las once de la mañana del primer día de junio.

Un «Trompeta», como le llaman al que toca la corneta, anunció su llegada. El comandante, jefe de permanencia, salió al paso ligero y lo saludó cuadrándose militarmente.

-Buenos días mi general!… Servicio sin novedad. En las cuadras, cuarenta y cinco efectivos esperan sus órdenes, incluyendo tres oficiales y un furriel.

— ¿Y qué me dice de los disturbios comandante? —preguntó enérgico el general.

— ¡Todo sin novedad mi general!…

— ¡Oiga!, acabo de escuchar por una emisora radial, que avanzan al Congreso, miles de profesores.

— Nuestros infiltrados, el servicio de inteligencia no ha informado nada, mi general —respondió nervioso el comandante.

— ¡Qué servicio de inteligencia, ni ocho cuartos!

— Pe, pe… pero mi general —tartamudeó el comandante.

— Nada de peros, vaya con sus hombres y disuelva la manifestación de inmediato. ¡Quiero detenidos! ¡Quiero ver a esos cholos de mierda en el calabozo, a ver si allí se hacen los valientes!

Después de dirigirse a la soldadezca, el general, pasó a su oficina se comunicó con el ministro del interior y, como era costumbre, un guardia le alcanzó un vaso de whisky, su trago preferido, del que sorbió un pequeño trago que le arrancó una sonrisita de león. A continuación, el general, acomodó sus gordas posaderas en un sillón de madera; se aflojó la correa del pantalón y bostezó, somnoliento. Ni recuerdos quedaban de los agasajos que le hicieron los humildes pobladores de su lejano distrito.

En los corrillos de la comandancia, aún se escuchaban los gritos, las voces de los oficiales que se desgañitaban dando órdenes a diestra y siniestra.

— ¡Casco, vara y bolsa! ¡Casco vara y bolsa!

Loa guardias se alineaban, acomodando sus varas y sus bombas lacrimogenas en su bolsa de cuero color negro, completando el batallón que se alistaba para enfrentarse al enemigo: así llamaban a los profesores, aquellos que les enseñaron a leer y a escribir.

Más cómodo, relajado, en sus oficinas, el general, soltaba un eructo, y escuchaba como si se tratara de música celestial, el fuerte ulular de la sirena del carro porta tropa que, saliendo por el jirón Chota, avanzaba al centro de Lima a cumplir con las órdenes del comando sin dudas ni murmuraciones..